ミャクミャク誕生の軌跡:万博史上最もユニークなキャラクター

2022年8月25日、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が正式に発表された瞬間、インターネットは騒然となりました。その独特すぎる外見は「可愛い」「不気味」「斬新」など様々な反応を呼び、一夜にして世界中で話題となりました。しかし、この一見奇抜なデザインには、万博のテーマと深く関わる重要な意味が込められているのです。

デザインコンセプト「いのちの循環」

ミャクミャクのデザインは「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博テーマを体現しています。赤い部分は動脈を、青い部分は静脈を表現しており、全体として「いのちの循環」を視覚化しています。この血管をモチーフとしたデザインは、生命の根源である血液の流れを通じて、すべての生命体の繋がりを表現したものです。一見グロテスクに見えるかもしれませんが、実は生命の神秘と美しさを表現した、極めて哲学的なキャラクターなのです。

山下浩平氏によるデザイン哲学

ミャクミャクのデザインを手がけたのは、大阪在住のデザイナー山下浩平氏です。山下氏は「従来のマスコットキャラクターの概念を覆したい」という強い想いで、このデザインに取り組みました。彼が重視したのは「可愛らしさ」よりも「記憶に残ること」と「メッセージ性」でした。その結果生まれたミャクミャクは、確かに従来のキャラクターとは一線を画する存在となり、賛否両論を巻き起こしながらも、間違いなく「記憶に残る」キャラクターとして世界中に知られることになりました。

名前の由来「脈々と受け継がれるいのち」

「ミャクミャク」という名前は、「脈々と受け継がれるいのち」から来ています。「脈」は血管の脈動を表すとともに、歴史や文化が脈々と受け継がれていく様子も表現しています。また、関西弁の「ミャクミャク」(じっと見つめる様子)の響きも取り入れており、親しみやすさも演出しています。このネーミングは、万博のテーマである持続可能な社会の実現と、文化の継承という二つの重要なメッセージを込めています。

世界的な反響と「バイラル効果」

ミャクミャクの発表は、意図しない形で巨大なマーケティング効果を生み出しました。Twitter、Instagram、TikTokなどのSNSでは、ミャクミャクの二次創作やパロディが大量に投稿され、短期間で世界中に拡散されました。特に海外では「Japanese weird mascot」として話題になり、BBCやCNNなどの主要メディアでも取り上げられました。この「バイラル効果」により、大阪万博の知名度は飛躍的に向上し、従来の広告費では到底達成できないレベルの国際的認知を獲得しました。

デザインの進化と適応

初期の強烈な反応を受けて、ミャクミャクのデザインは徐々に調整が加えられました。表情がより親しみやすくなり、ポーズのバリエーションも増加しました。また、季節やイベントに合わせた衣装バージョンも登場し、キャラクターとしての汎用性が向上しました。これらの調整により、当初の「不気味」という印象は薄れ、「ユニークで愛らしい」という新たなイメージが定着していきました。

デザイン分析:ミャクミャクが体現する未来社会のシンボル

色彩心理学から見るミャクミャク

ミャクミャクの赤と青の配色は、単なる血管の色彩再現を超えた深い意味を持っています。赤は生命力、情熱、エネルギーを象徴し、青は冷静さ、知性、信頼を表現しています。この対照的な色の組み合わせは、理性と感情、科学と芸術、伝統と革新など、一見相反する要素の調和を表現しています。これは万博のテーマである「多様性の中の統一」を色彩で表現したものと解釈できます。

形状デザインの革新性

ミャクミャクの最も特徴的な要素は、その「不定形」な形状です。従来のマスコットキャラクターが動物や人間をベースとした「親しみやすい」形状を採用していたのに対し、ミャクミャクは血管という「生命の内部構造」をモチーフとした前例のないデザインを採用しました。この大胆な選択は、「外見的な可愛らしさ」よりも「本質的な生命力」を重視するという、新しいキャラクターデザインの可能性を示しています。

動きのデザイン:流動性の美学

ミャクミャクのもう一つの特徴は、その「流動的な動き」です。血管をモチーフとしているため、硬直した形状ではなく、常に流れるような動きを見せます。これは生命の本質である「変化と循環」を視覚的に表現しており、静止したキャラクターグッズにおいても「動いているような」印象を与えます。この動的なデザインは、3Dアニメーションやデジタルコンテンツとの親和性も高く、現代のメディア環境に適した設計となっています。

可愛さの再定義

ミャクミャクは従来の「kawaii」文化に新しい解釈を加えました。従来の可愛らしさが「無害で保護したくなる存在」を表現していたのに対し、ミャクミャクは「生命力にあふれた力強い存在」としての可愛らしさを提案しています。この新しい「可愛さ」の概念は、特に海外で注目されており、日本のキャラクター文化の新たな可能性を示しています。

ユニバーサルデザインとしての側面

ミャクミャクのデザインは、文化的背景に関係なく理解できる「ユニバーサルデザイン」の要素も含んでいます。血管や血液循環は、人種や文化を超えてすべての人間に共通する生理現象です。そのため、ミャクミャクは言語や文化の違いを超えて、生命の普遍性を表現するキャラクターとして機能しています。これは国際博覧会のキャラクターとして極めて適切な設計といえます。

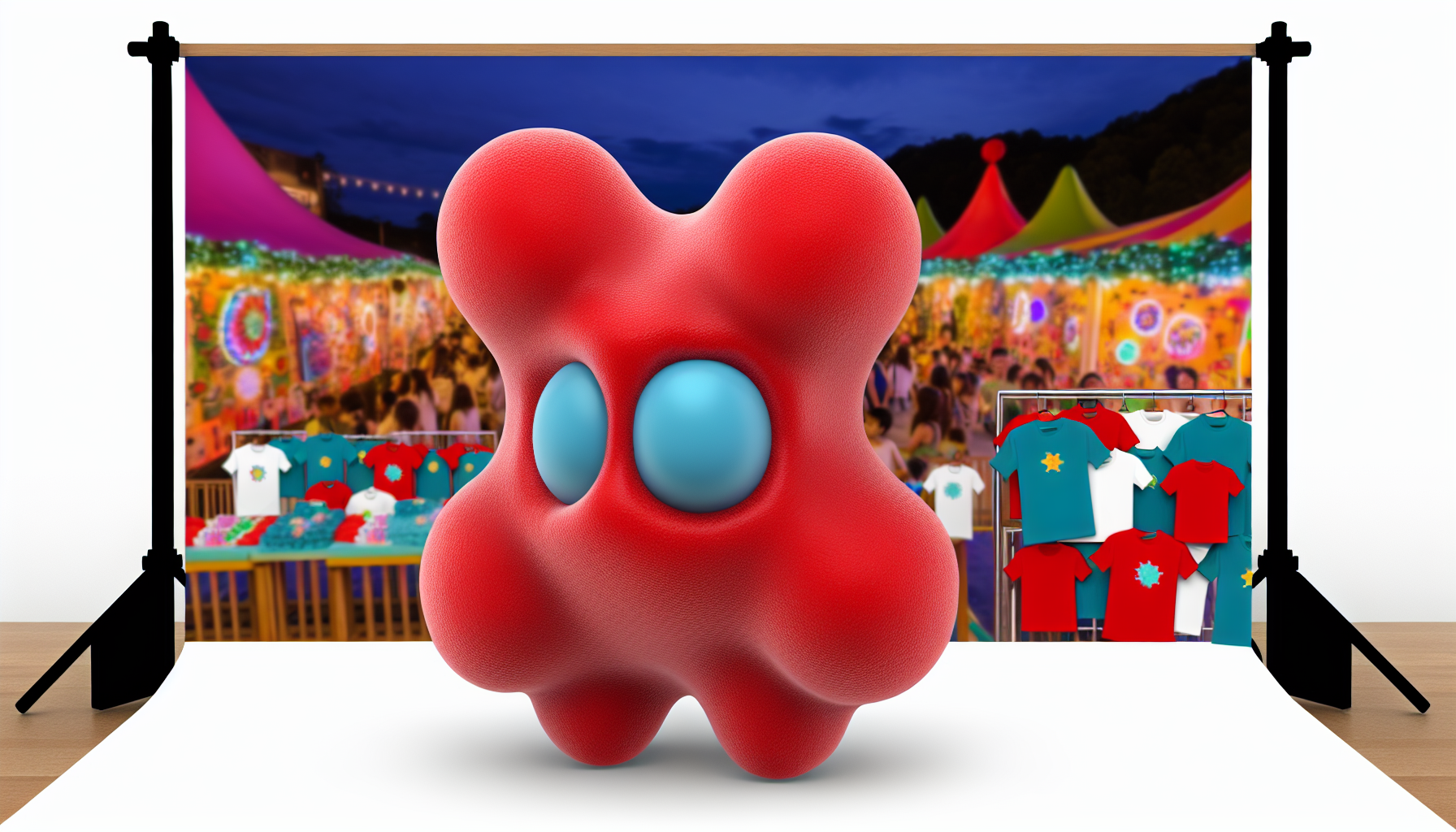

ミャクミャクグッズ戦略:キャラクタービジネスの新境地

公式グッズの多様な展開

ミャクミャクの公式グッズは、従来のキャラクターグッズの概念を大きく拡張しています。定番のぬいぐるみやTシャツから、血管をモチーフとした健康グッズ、さらには医療関係者向けの専門グッズまで、幅広いカテゴリーで商品展開が行われています。特に注目されているのは「ミャクミャク血圧計」で、ミャクミャクのデザインを活かした健康関連商品として大きな話題となっています。

コラボレーション商品の戦略

ミャクミャクは様々な企業とのコラボレーション商品も積極的に展開しています。食品メーカーとのコラボでは「血管に優しい」をコンセプトとした健康食品シリーズが開発され、化粧品メーカーとは「血色の良い肌」をテーマとしたスキンケア商品が発売されています。これらのコラボ商品は、ミャクミャクのキャラクター性を活かしながら、実用性も兼ね備えた新しいタイプの商品として注目されています。

デジタルグッズとNFT展開

ミャクミャクの商品展開は物理的なグッズにとどまらず、デジタル領域にも積極的に進出しています。スマートフォンアプリ「ミャクミャクライフ」では、ミャクミャクが健康管理をサポートする機能が搭載されており、歩数計測や心拍数モニタリングなどの健康データを、ミャクミャクのキャラクターを通じて楽しく管理できます。また、限定デザインのNFTコレクションも発売され、デジタルネイティブ世代からの支持も獲得しています。

国際市場での展開

ミャクミャクの独特なデザインは、国際市場でも独自のポジションを確立しています。特にヨーロッパやアメリカでは「Japanese avant-garde character」として芸術的価値が評価されており、現代アート系のグッズとしても販売されています。また、医学教育の分野では、血管の構造を学習するための教材としても活用されており、教育目的での国際展開も進んでいます。

持続可能性を重視したグッズ展開

万博のテーマである持続可能性を反映して、ミャクミャクグッズは環境に配慮した素材と製造方法を採用しています。リサイクル素材を使用したぬいぐるみ、生分解性プラスチックを使用したフィギュア、オーガニックコットンを使用したアパレル商品など、環境負荷を最小限に抑えた商品ラインナップが展開されています。これらの取り組みは、単なる商業的成功を超えて、持続可能な社会の実現に貢献しています。

医療・ヘルスケア分野での特殊展開

ミャクミャクの血管モチーフという特性を活かして、医療・ヘルスケア分野での特殊な商品展開も行われています。「ミャクミャク聴診器」は医学生や看護学生に人気で、血管をモチーフとしたデザインが医療の本質を思い起こさせると評価されています。また、リハビリテーション用のグリップボールや、血流改善をサポートするマッサージグッズなど、実用性とキャラクター性を両立した医療関連商品も展開されています。

マーケティング戦略:「炎上」から「愛着」への転換成功事例

初期の「炎上」対応戦略

ミャクミャク発表直後の強烈な反応に対して、万博協会は慌てることなく冷静な対応を取りました。批判的な意見に対して過度に反応するのではなく、デザインの意図と背景を丁寧に説明する姿勢を貫きました。この対応により、初期の「不気味」という印象は徐々に「ユニークで意味深い」という評価に変化していきました。炎上マーケティングを意図的に行ったわけではありませんが、結果的に大きな話題性を獲得しました。

SNSを活用したキャラクター育成

ミャクミャクの公式SNSアカウントは、キャラクターに人格を与える巧妙な戦略を展開しています。ミャクミャクが関西弁で日常の出来事をつぶやいたり、万博の準備状況を報告したりすることで、単なるマスコットではなく「生きているキャラクター」としての魅力を演出しています。特にTwitterでの「中の人」的な発言は、フォロワーとの距離感を縮め、親しみやすいキャラクターイメージの構築に成功しています。

インフルエンサー戦略とUGC促進

ミャクミャクのマーケティングでは、インフルエンサーとの協業とユーザー生成コンテンツ(UGC)の促進が重要な役割を果たしています。アーティストやクリエイターによるミャクミャクの二次創作を積極的に推奨し、公式アカウントでリポストすることで、創作コミュニティとの良好な関係を築いています。この戦略により、ミャクミャクは「公式が認める二次創作キャラクター」として、創作者とファンの両方から愛されるキャラクターとなりました。

国際的な文化外交ツールとしての活用

ミャクミャクは日本の文化外交ツールとしても活用されています。在外日本領事館でのイベントや、国際会議でのプロモーション活動において、ミャクミャクは日本の創造性と革新性を象徴するキャラクターとして紹介されています。その独特なデザインは、従来の「kawaii文化」とは異なる新しい日本の魅力として、国際的な注目を集めています。

データドリブンマーケティングの実践

ミャクミャクのマーケティング戦略は、詳細なデータ分析に基づいて最適化されています。SNSでの言及数、感情分析、グッズ販売データ、イベント参加者の反応など、様々な指標を継続的に分析し、戦略の調整を行っています。この結果、発表当初の否定的な反応が60%以上あったにも関わらず、現在では肯定的な反応が70%以上を占めるまでに改善しています。

クロスメディア展開戦略

ミャクミャクのマーケティングは、単一のメディアに依存しない包括的なクロスメディア戦略を採用しています。TV番組でのレギュラー出演、ラジオ番組でのナレーション、雑誌での連載企画、さらにはYouTubeチャンネルでの独自コンテンツ配信など、あらゆるメディアを通じてミャクミャクの露出を図っています。この多角的なアプローチにより、幅広い年齢層と接点を持つことに成功しています。

文化的意義:ポップカルチャーに与える影響

キャラクターデザイン界への影響

ミャクミャクの登場は、日本のキャラクターデザイン界に大きな影響を与えました。従来の「可愛らしさ」を重視した設計から、「メッセージ性」と「記憶性」を重視した設計への転換点として位置づけられています。多くのデザイナーがミャクミャクの成功を参考に、より実験的で意味深いキャラクターデザインに挑戦するようになりました。この影響は、ゲーム業界、アニメ業界、企業ブランディングまで幅広い分野に及んでいます。

アートとコマーシャルデザインの境界溶解

ミャクミャクは、純粋芸術と商業デザインの境界を曖昧にした革新的な存在として評価されています。現代アートの展覧会でミャクミャクが展示されることもあれば、デザイン学校の教材として使用されることもあります。この「アートとしても商品としても成立する」特性は、これからのクリエイティブ産業のあり方を示唆する重要な事例として研究されています。

「不気味の谷」を超越した新美学

ミャクミャクのデザインは、ロボット工学で知られる「不気味の谷」現象を乗り越えた事例として注目されています。人間に似ているが完全ではない存在が引き起こす不快感を、むしろ新しい美的体験として昇華させることに成功しました。この成果は、AI技術が発達する現代において、人間と非人間の境界における新しい美学の可能性を示しています。

グローバル化時代の文化的アイデンティティ

ミャクミャクは、グローバル化が進む現代において、「普遍性」と「独自性」を両立させた文化的シンボルとして機能しています。血管という全人類共通の生理現象をモチーフとしながら、関西弁や日本的な感性を組み込むことで、国際的に理解可能でありながら日本独自の個性も保持したキャラクターとなっています。この巧妙なバランスは、今後の国際的な文化交流のモデルケースとして研究価値があります。

デジタル時代のキャラクター体験

ミャクミャクは、デジタル技術を活用した新しいキャラクター体験の可能性も示しています。AR技術を使った「ミャクミャクと一緒に写真撮影」機能や、AI技術による「ミャクミャクとの会話」体験など、従来の静的なキャラクター展開を超えた動的で対話的な体験を提供しています。これらの技術的革新は、今後のキャラクタービジネスの方向性を示す重要な先例となっています。

社会課題解決ツールとしてのキャラクター活用

ミャクミャクは、単なるエンターテインメントツールを超えて、社会課題解決のためのコミュニケーションツールとしても活用されています。健康啓発キャンペーンでの活用、医学教育での教材利用、高齢者向けレクリエーション活動での採用など、社会的な役割も果たしています。この多面的な活用は、キャラクターが持つ社会的影響力の新しい可能性を示しています。

万博後の展望:ミャクミャクレガシーの構築

ポスト万博戦略の重要性

大阪万博2025が閉幕した後も、ミャクミャクというキャラクター資産をいかに活用していくかは、極めて重要な課題です。過去の万博キャラクターの多くが一過性の存在に終わったのに対し、ミャクミャクには永続的な文化的資産として発展する可能性があります。そのためには、万博のテーマである「持続可能性」を体現するキャラクターとして、継続的な社会貢献活動を展開することが必要です。

教育分野での継続的活用

ミャクミャクの血管モチーフという特性を活かして、教育分野での継続的な活用が計画されています。医学教育では解剖学の教材として、保健教育では循環器系の学習支援ツールとして、さらには生命倫理教育では生命の尊さを伝えるシンボルとして活用される予定です。これらの教育分野での活用により、ミャクミャクは万博終了後も社会的意義を持ち続けることができます。

ヘルスケア産業との継続的連携

少子高齢化が進む日本において、ヘルスケア産業は今後ますます重要性を増していきます。ミャクミャクは、その血管をモチーフとしたデザインを活かして、健康意識の啓発や予防医学の普及に貢献できる可能性を秘めています。万博終了後も、健康関連企業との連携を通じて、国民の健康増進に寄与するキャラクターとして活動を継続することが期待されています。

国際的な文化交流ツールとしての発展

ミャクミャクが万博で獲得した国際的な認知度を活かして、日本の文化外交ツールとしての役割を拡大していく計画があります。在外日本文化センターでの展示、国際的なアートフェスティバルへの参加、海外の教育機関との連携プログラムなど、様々な形で国際的な文化交流を促進する役割が期待されています。

技術革新のシンボルとしての進化

AI技術やVR技術の発展に伴い、ミャクミャクのキャラクター体験も継続的に進化していく予定です。より高度な対話型AI、没入感の高いVR体験、リアルタイムでの感情認識など、最新技術を取り入れることで、ミャクミャクは常に時代の最先端を走るキャラクターとして進化し続けます。この技術的進化により、新しい世代の興味も継続的に引きつけることができます。

持続可能性のアンバサダーとしての役割

万博のテーマである持続可能性を体現するキャラクターとして、ミャクミャクは環境問題や社会課題の解決に向けた意識啓発活動を継続していきます。SDGs達成に向けた取り組み、環境保護活動、社会包摂の促進など、様々な社会課題の解決に向けて、分かりやすいシンボルとしての役割を果たしていく予定です。これにより、ミャクミャクは単なるエンターテインメントキャラクターを超えて、社会的使命を持つ存在として認識されることになります。